備忘録。使っているNAS(Buffalo LS-WXL/R1)に対してDHCPで固定アドレスを割り振ろうと思ったが、こいつは本体の管理画面からMACアドレスを知る方法がない。どうしよう?

と言うときに使うコマンドはこれ。

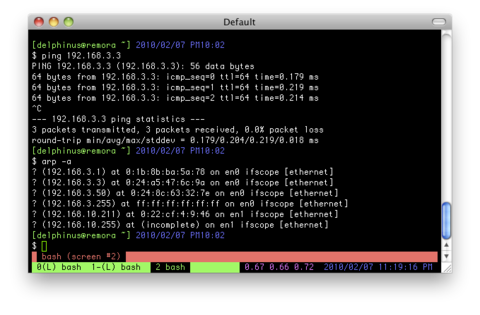

$ arp -a

これだけで既知のMACアドレスを出力してくれる。知りたい機器に事前にpingしておいて、このコマンドを叩けばよい。

実行例

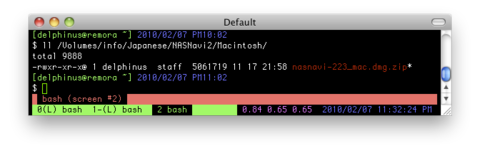

もっとも、後で調べると、Macアドレスのことは管理ソフトNASNavigator2を使うことで可能だった。CDとして製品に付属するのはWindows版のみだが、Mac版が製品本体の中、/info/Japanese/NASNavi2/Macintoshディレクトリに保存されている。